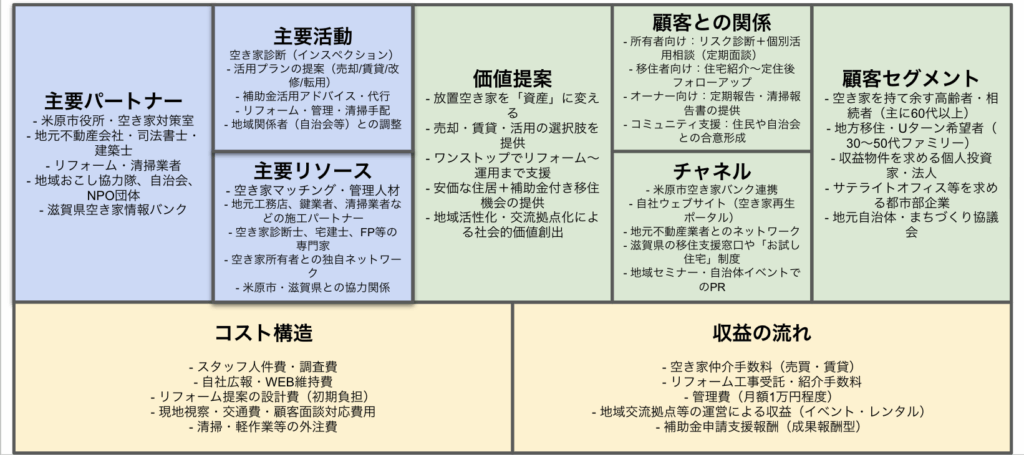

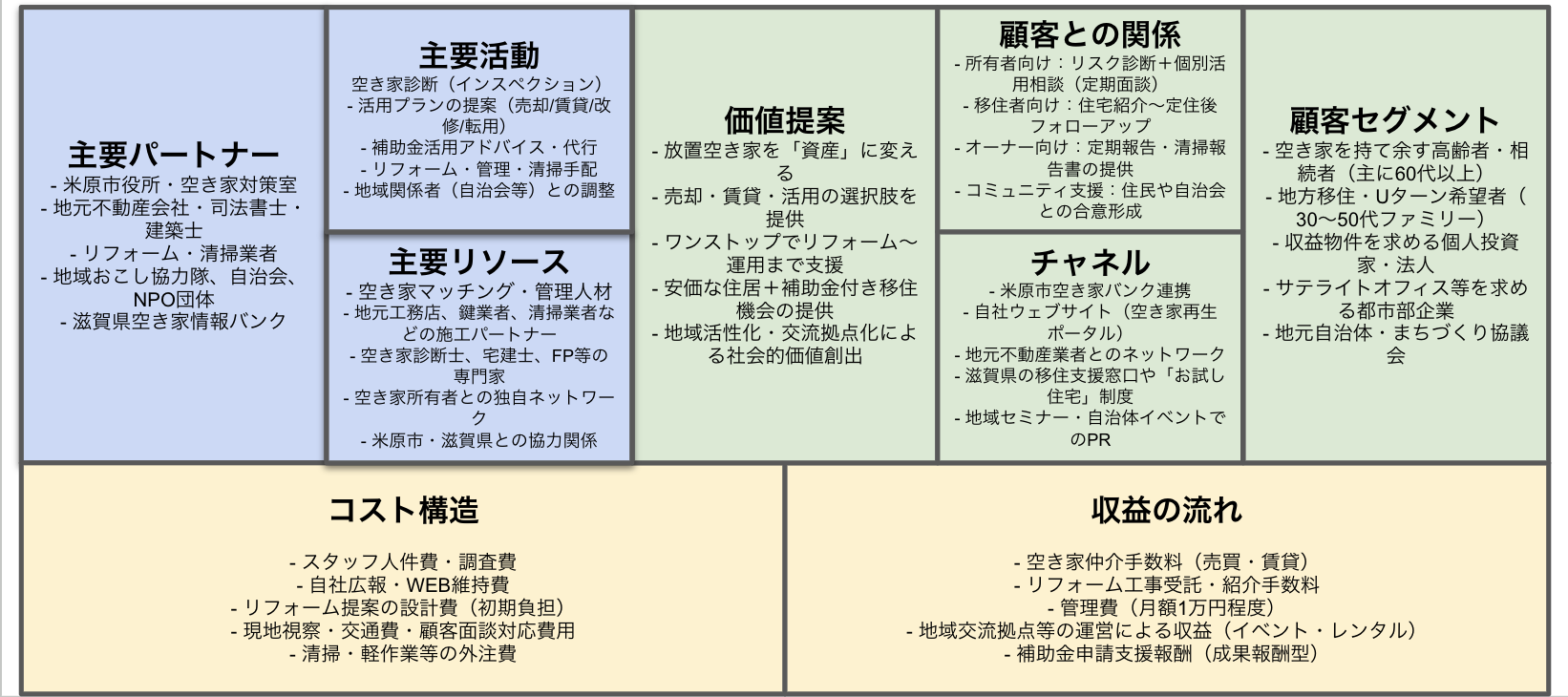

🔷 ビジネスモデルキャンバス(BMC)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 顧客セグメント | – 空き家を持て余す高齢者・相続者(主に60代以上) – 地方移住・Uターン希望者(30~50代ファミリー) – 収益物件を求める個人投資家・法人 – サテライトオフィス等を求める都市部企業 – 地元自治体・まちづくり協議会 |

| ② 顧客への提供価値(バリュープロポジション) | – 放置空き家を「資産」に変える – 売却・賃貸・活用の選択肢を提供 – ワンストップでリフォーム~運用まで支援 – 安価な住居+補助金付き移住機会の提供 – 地域活性化・交流拠点化による社会的価値創出 |

| ③ チャネル | – 米原市空き家バンク連携 – 自社ウェブサイト(空き家再生ポータル) – 地元不動産業者とのネットワーク – 滋賀県の移住支援窓口や「お試し住宅」制度 – 地域セミナー・自治体イベントでのPR |

| ④ 顧客との関係性 | – 所有者向け:リスク診断+個別活用相談(定期面談) – 移住者向け:住宅紹介~定住後フォローアップ – オーナー向け:定期報告・清掃報告書の提供 – コミュニティ支援:住民や自治会との合意形成 |

| ⑤ 収益の流れ(Revenue Streams) | – 空き家仲介手数料(売買・賃貸) – リフォーム工事受託・紹介手数料 – 管理費(月額1万円程度) – 地域交流拠点等の運営による収益(イベント・レンタル) – 補助金申請支援報酬(成果報酬型) |

| ⑥ 主なリソース(Key Resources) | – 空き家マッチング・管理人材 – 地元工務店、鍵業者、清掃業者などの施工パートナー – 空き家診断士、宅建士、FP等の専門家 – 空き家所有者との独自ネットワーク – 米原市・滋賀県との協力関係 |

| ⑦ 主な活動(Key Activities) | – 空き家診断(インスペクション) – 活用プランの提案(売却/賃貸/改修/転用) – 補助金活用アドバイス・代行 – リフォーム・管理・清掃手配 – 地域関係者(自治会等)との調整 |

| ⑧ キーパートナー | – 米原市役所・空き家対策室 – 地元不動産会社・司法書士・建築士 – リフォーム・清掃業者 – 地域おこし協力隊、自治会、NPO団体 – 滋賀県空き家情報バンク |

| ⑨ コスト構造 | – スタッフ人件費・調査費 – 自社広報・WEB維持費 – リフォーム提案の設計費(初期負担) – 現地視察・交通費・顧客面談対応費用 – 清掃・軽作業等の外注費 |

✅ このビジネスモデルが「最適解」といえる理由(簡潔に)

- 地域課題に即したニーズベース:米原市の空き家率14.6%、高齢単身世帯増、人口流出傾向といった状況を直視し、**「空き家所有者」「移住者」「地域団体」**の3者ニーズを融合した設計。

- 政策連携で低リスク・高支援:市・県の補助金、空き家バンク制度との連携により、初期投資を抑えつつ高インパクトの支援型ビジネスが実現できる。

- ワンストップ支援で差別化:不動産仲介+管理+改修+移住支援+地域交渉まで一気通貫で提供できる体制は、顧客満足と契約継続率の向上に直結。

- 将来性あり:2024年の相続登記義務化で空き家の登記明確化が進み、今後さらに空き家市場の可視化・活性化が期待される。

このモデルは、空き家を“社会課題”としてではなく“再生資源”として扱い、行政・市民・民間が三位一体となる収益モデルです。

「空き家の不動産仲介はダメか?」という問いに対して、単純に「ダメ」とは言い切れませんが、リスクが高く、差別化が難しいビジネスモデルであるのは確かです。以下、理由を分かりやすく整理します。

❌ 空き家不動産仲介が“難しい”主な理由

① 売り物にならない物件が多い

- 築40年以上の木造住宅は建物価値がゼロ扱いされやすい。

- 土地価格よりも解体費の方が高いケースも(特に古民家・狭小地)。

- 「売りたいけど売れない」という物件が多く、仲介報酬に結びつきにくい。

② 仲介手数料が小さい or 成約しない

- 1,000万円以下の売買が多く、成功報酬(最大3%+6万円)も少額。

- 例:800万円の売買 → 仲介報酬約30万円(しかも成約時のみ)

- 成約までに調整や調査の手間が非常に多いわりに、成約率が低い。

③ トラブル・リスクが多い

- 権利関係が不明(登記が未変更・相続人多数)な空き家が多い。

- 瑕疵責任・契約不適合などで買主からのクレームリスクが高い。

- 周辺住民とのトラブル・越境など、目に見えない問題も多い。

④ 価格査定が難しく、交渉が長引く

- 古家付き土地として扱っても、価格交渉で揉めやすい。

- 所有者は「愛着」「思い出」で価格を吊り上げがち(→売れ残り)。

✅ それでもやる価値がある条件・切り口

✔️ 再生・活用を前提とした「買取再販型」

- 仲介だけでなく、自社やパートナーが買い取り→リノベ→再販売することで利幅を確保。

- 補助金・リフォーム費補助制度を組み合わせて差別化できる。

✔️ 「空き家活用コンシェルジュ」型

- 仲介だけに留まらず、相続・登記・リフォーム・賃貸・地域調整まで包括支援。

- 所有者に「売る」以外の選択肢(貸す/活用する)を提示できる。

✔️ 空き家特化の「コンサル+仲介」ハイブリッド

- 「空き家再生のコンサルティング料」+「成約時仲介手数料」という2段階モデル。

- 実務に強い(調査・登記・建築・補助金活用)人材とのチーム組成がカギ。

🔄 まとめ:仲介は“手段の一部”として使うべき

| 判断 | 理由 |

|---|---|

| ❌ 「空き家仲介だけ」に依存するのは危険 | 単価・成約率・作業工数のバランスが悪い。 |

| ✅ 「空き家再生・利活用支援」の中に仲介を組み込むのがベスト | 売却だけでなく、賃貸、改修、拠点化など多様な出口を持てる。 |

✳️ 補足:なぜ不動産業者が空き家に消極的か?

実際、地域の不動産会社が「空き家は割に合わない」「手を出したくない」と言う理由も上記の通りです。その穴を埋めるように、行政(空き家バンク)やNPO、移住支援団体がサポートを始めています。

コメント